A veces pienso en todo lo que se le pide a la literatura -y en todo lo que la literatura se demanda a sí misma-: ser original, “trascendente”, pintar la aldea, dar cuenta de una época, “cambiar la vida” de quien la lea, “revolucionar el lenguaje”. A veces pienso que estas demandas desmesuradas resultan aplastantes y muchos de los textos y autores que procuran estar a su altura terminan alumbrando bodriazos infumables.

Hace tiempo pienso en el fenómeno de Los sorrentinos, la primera novela de la joven autora Virginia Higa que ya va por su cuarta reimpresión y se ha transformado en un modesto fenómeno de ventas, pequeño milagro editorial argentino. Los sorrentinos cuenta la historia de la familia Vespolini, fundadora de la “Trattoria Napolitana” donde se inventó el plato que da nombre al libro y que se popularizó hasta convertirse en un clásico de restaurantes y fábricas de pastas en todo el país.

Tal vez de esta presentación se deduzca que el suceso de Los sorrentinos se debe a su carácter “subliterario” pero yo creo que es más bien al contrario, son las virtudes literarias y los aciertos de su autora los que hacen de la modesta saga familiar de los Vespolini un relato delicioso e imposible de soltar una vez que se ha probado el primer párrafo. Es cierto que el libro cuenta “una historia real”; la existencia de un referente concreto (la Trattoria Napolitana, la ciudad de Mar del Plata, los integrantes de la familia) nos hace pensar en un exponente de la “no ficción” (tal vez el nombre más espantoso jamás creado para nombrar un género). Pero también en este caso opino lo contrario: en lugar de utilizar recursos y herramientas de la ficción para contar un hecho real, Virginia Higa utiliza las técnicas de recolección de información del periodismo y la etnografía (la entrevista en profundidad, la observación participante, la consulta de archivos) para alimentar el plano de la ficción. Nadie va a pedirle constataciones a los datos de Los sorrentinos: es una novela con todas las letras.

Me gusta de Los sorrentinos la modestia de sus ambiciones, la ambición de su modestia. Me parece muy bien que la literatura se aparte de la realidad y se concentre en lo único y extraordinario, en la fantasía desbocada y la lengua desatada, pero también me gusta que, de tanto en tanto, la literatura le hable a los lectores de lo que sucede a su alrededor, que aborde lo “infraordinario”, que permita “ver lo cotidiano con otros ojos” ¿no era ese acaso el emblema del arte según el teórico de la vanguardia Victor Schklovski? ¿Y qué más cotidiano que la comida a la que, con suerte, acudimos cuatro veces al día todos los días de nuestra vida? Si el alimento es, según Levi Strauss, uno de los puntos clave en el que la necesidad natural se aparta para dar paso al arbitrio de la cultura, ¿no podríamos encontrar ahí una clave de nuestro modo de ser, de nuestra propia identidad? Y por más que piense, recuerdo pocos, no digo libros, si no al menos escenas, en las que el modo de alimentarse juegue un papel importante en la literatura argentina (se me vienen a la memoria las picadas y los asados saereanos, pero estetizados a tal punto que ya casi se convierten en otra cosa).

Tal vez, el único antecedente válido sea, justamente, un artículo periodístico, del más literario de los periodistas, “Restaurantes”, de Enrique Raab, un alucinante tour de force por los negocios gastronómicos marplatenses en los que Raab describe las milanesas de una rotisería como si estuviera ante un cuadro renacentista: “impecables, de una delgadez acartonada, parejamente doradas en cada centímetro cuadrado de su extensión” y en el que concluye que “una obsesión que hostiga al turista, ni bien llega a Mar del Plata, es la comida”. De esa obsesión por la comida, por lo que comemos, por cómo lo que comemos nos constituye mucho más de lo que tenderíamos a pensar, también nos habla este libro.

Como toda buena novela, Los sorrentinos está construida alrededor de (al menos) un gran personaje, en este caso se trata de “El Chiche” Vespolini, centro gravitatorio alrededor del cual orbitan todos los otros personajes que a su lado siempre resultan secundarios pero cuyo arco narrativo Higa sintetiza con destreza en un capítulo, una página, un párrafo, dotándolos de profundidad e interés. La historia de Los sorrentinos es sobre todo la historia de El Chiche, que convirtió esa trattoria en su propio principado, donde reinaba a voluntad. La autora comprende a la perfección que la novela es un arte verbal y, así, conocemos a Chiche a partir de su forma de hablar, de su “dialecto privado” que se nos vuelve familiar, al punto de incorporarlo casi inconscientemente. Ese lenguaje familiar como latín privado del que nos habla Natalia Guinzburg en el acertadísimo epígrafe y que seguramente evocará el eco de las propias palabras familiares en el lector. Higa entiende a la perfección que el sentido de una palabra es su uso en el lenguaje y así términos como carpi, catrosho, papocchia, sciaquada, chinasos pasan del dialecto napolitano a la boca de Chiche y de ahí a la propia voz narrativa de la novela en una decisión tan riesgosa como acertada. Si el ritual en su repetición tiene la función de vincularnos de forma extraordinaria con la tradición y los ancestros, son la comida y el lenguaje quienes nos conectan y nos mantienen en contacto con quienes nos precedieron, sean estos italianos del sur, judíos polacos, coreanos del centro, bolivianos de El Alto o llaneros venezolanos.

Pero el Chiche no está solo, aunque su figura recorra la novela de principio a fin (hasta un final, dicho sea de paso, cinematográfico y emotivo), está acompañado por una galería muy nutrida de personajes secundarios, la mayor parte integrantes de la familia Vespolini: el hermano Umberto que inventó los sorrentinos, las hermanas Electra y Carmela, que guardan el secreto de su cocción, el cuñado Elvio, la sobrinas Virginia y Dorita, los amigos catroshos, el bioquímico Pepé y el párroco Adelfi, la “gorda” Montero, el mozo Mario, cada uno tiene su lugar y su arco narrativo. Higa logra hacer literatura con el anecdotario familiar, sazonando lo justo de cada historia para que capture al lector sin empacharlo, con ese aire de la comedia italiana en el que hasta lo trágico tiene un costado, cuando no cómico, al menos grotesco o desmesurado.

Otro acierto de Los sorrentinos es su manejo del tiempo. La autora casi no brinda coordenadas temporales, es más bien el contexto el que, a veces, permite conjeturar la época, como el auge del “turismo sindical” que lleva a la ruina a Elvio y desborda las mesas de la trattoría o el alunizaje norteamericano que forja otro leiv motiv de El Chiche: “our boys to the moon”. La novela avanza y retrocede en una temporalidad esfumada al vaivén de la evocación y muchas de sus escenas podrían adjudicarse a cualquier época, o a una época indefinida, aunque más o menos próspera, de auge del turismo y de la ciudad de Mar Del Plata, siempre presente como fondo escénico de la historia a través de sus propias metamorfosis (la aristocrática de los años veinte, la popular de los cincuenta y sesenta, la farandulera de los ochenta).

Pero si Los sorrentinos es un plato literario que se devora de un solo bocado (o de una sola sentada) es sobre todo gracias al estilo de Virginia Higa, que combina en dosis exactas sutileza con precisión y construye una voz narrativa “suave como una nube” que fluye con la naturalidad de lo muy trabajado. Los sorrentinos es uno de esos libros en los que no encontraremos frases para el subrayado, ahí donde la escritura cede a la vanidad del solo instrumental. Ante la maraña de personajes, familiares, anécdotas, jergas y sucesos, la autora presenta una historia que no pareciera poder contarse de otra forma y que no se puede soltar una vez masticado el primer párrafo. Uno de sus grandes aciertos y que vuelve tan dinámico el libro es que su prosa musical combina con sabiduría la descripción y la narración, adjetiva como si salpimentara, alterna la extensión de los párrafos y las oraciones, corta y remata escenas con grandes líneas de diálogo. Como cuando presenta a los grandes amigos de El Chiche a través de sus gustos culinarios:

“El Chiche se consideraba catrosho y tenía montones de amigos que también lo eran, entre ellos un bioquímico célebre, un arquitecto que iba los viernes a comer escalopes a la marsala y Adelfi, un cura fanático de la música clásica que protestaba cuando venían reblandecidas las galletitas Ópera que acompañaban su helado”.

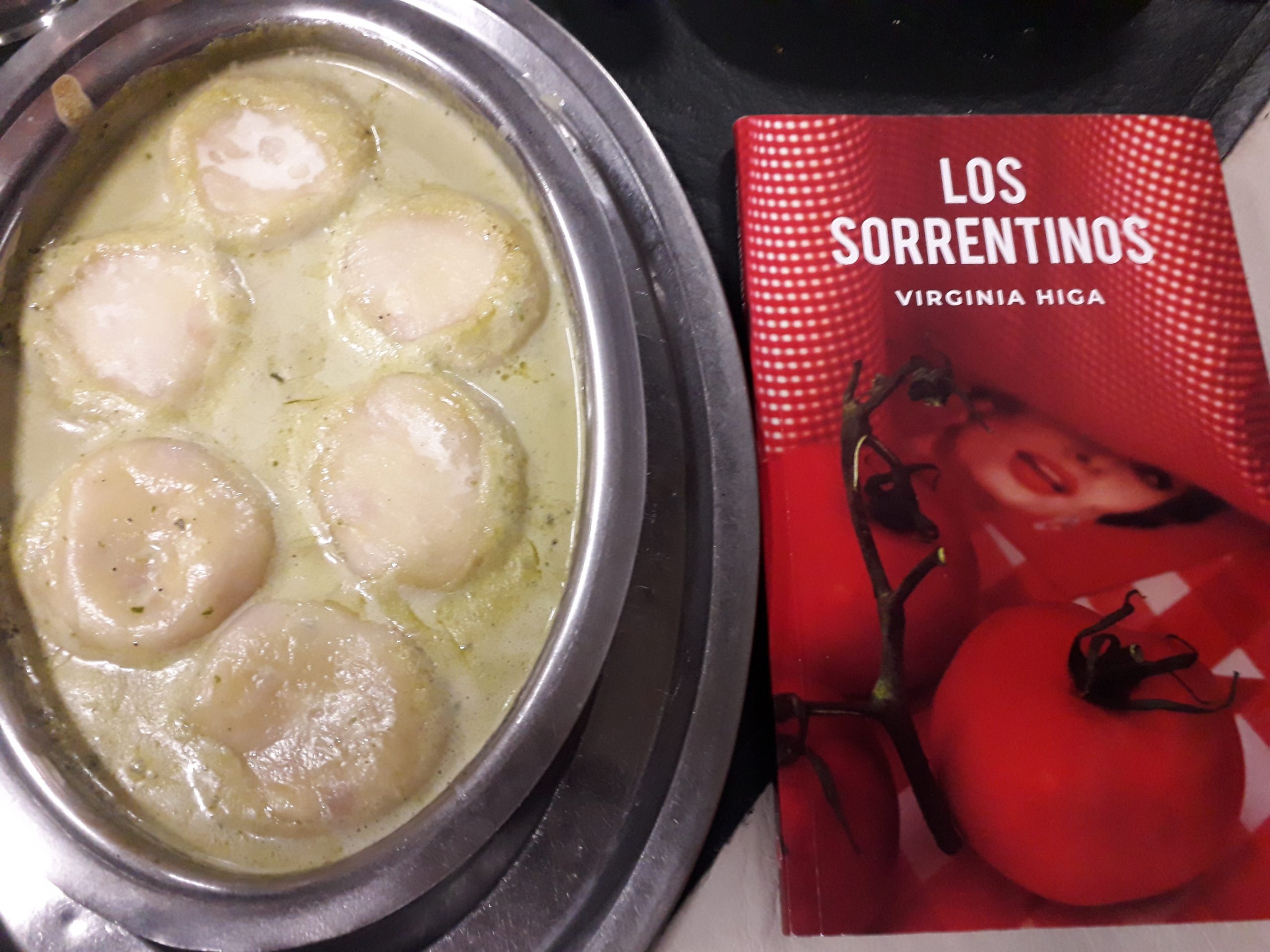

Y qué mejor manera de terminar esta reseña que con una visita a la “Trattoria Napolitana”, en una vuelta de la ficción a la realidad. Así lo hice en mi primera visita a Mar Del Plata tras leer el libro y previa reserva, porque su salón se sigue llenando noche tras noche. Experimenté así el curioso efecto de ingresar en la Trattoría no para conocer, sino para reconocer, ahí estaba aquella escalera cubierta con una alfombra verde que El Chiche subía cada tarde cuando cerraba el primer turno, la cocina abierta donde se amasaba la receta secreta a la vista de todos, la “mesa de la familia”, donde los actuales dueños (un hombre de mediana edad, de reluciente calva afeitada y su mujer, una rubia que recorría el salón con la soltura de la autoridad) cenaban al mismo tiempo que sus clientes. Bajo un enorme póster de la isla de Capri, en una mesa casi en la entrada, como corresponde a un recién llegado, degusté los inevitables sorrentinos. Qué plato más argentino que una pasta con nombre italiano alumbrada en una ciudad pesquera y convertido en novela por una escritora con apellido japonés.

Como diría el buen Borges, nuestro patrimonio gastronómico es el universo.