por C.Castagna para No retornable │ 2012

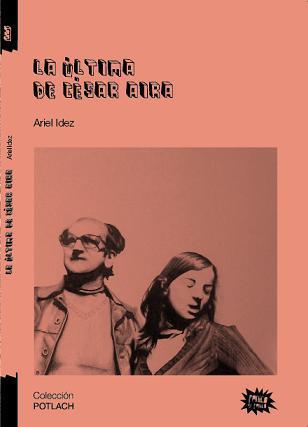

Lo más increíble de todo fue enterarme de que Ariel Idez (Buenos Aires, 1977) escribió la primera versión de esta novela a la tierna edad de 26 años. Saquen cuentas: no sé ustedes, pero yo a esa altura andaría perdiendo el tiempo en algún boliche de la zona del Almagro (atendido por enanos sexys), naufragando en un Gin Tonic demasiado fuerte, todavía aturdido por la tristeza de haber sido separado de mis dólares. Casi una década después, el tiempo y los dólares son dos bienes que escasean, no así las referencias a La última de César Aira, la obra editada por Pánico el Pánico (en su magnífica colección Potlach) que causó una pequeña gran revolución y rápidamente se convirtió en la sensación editorial del momento. Pero, ¿cómo decir algo medianamente inteligente, o al menos interesante, después de todo lo que ya se dijo?

“Vos cerrá los ojos y apuntale fuerte al medio”, fue el consejo del autor más buscado, ante mis dudas con esta reseña. Bueno, le hago caso; cierro los ojos y veo qué pasa. Empecé hablando de la edad de Idez al momento de escribir su primer novela, porque si hay algo que llama la atención es la total libertad o aparente inconsciencia con la que llevó adelante esta empresa. Que en realidad podría ser leída como una especie de tesis, a través de la cual intenta demostrar que es posible generar un artefacto narrativo que combine los elementos del estilo Aira, pero que a la vez pueda funcionar de manera autónoma, independientemente del escritor u operario de la máquina (Idez, en este caso). Podemos suponer que si hubiera imaginado que el libro a) llegaría a publicarse alguna vez, ó b) tendría la repercusión que está teniendo, no hubiese escrito nada. Demasiada responsabilidad la de ser punta de lanza del recambio generacional. Pero no sólo demostró que dicha máquina narrativa es posible, sino que el resultado de esa comprobación son estas 211 páginas. Vamos desde el principio.

Dante, El enano más sexy del mundo, el héroe de belleza irresistible, es un escritor en busca de inspiración que decide dejar atrás su pasado como trabajador sexual y buscar un empleo que le permita ordenar su vida y tener tiempo para dedicarse a la escritura. Así ingresa en el mundo de los paseaperros y aprende sus rudimentos básicos. A la vez, empieza a notar que algo extraño se oculta detrás de la masiva cantidad de novelas que Aira está a punto de publicar. El enano comienza una serie de investigaciones que lo sumergen en un espiral de acontecimientos cada vez más complejos e inverosímiles, con la ominosa presencia Aira en el centro. La figura del inagotable escritor de Pringles se vuelve cada vez más grande y atemorizante a medida que avanza el relato, poblado de personajes de lo más estrafalarios que guían y acompañan a Dante en su aventura. Figueraz El típico puto nazi, Leandro el dealer literario, los taiwaneses peronistas, el gurú literario Luis Chitarroni y el poeta Arturo Carrera (estos últimos directamente llevan el nombre de figuras reconocidas de la literatura y la poesía contemporáneas). El mismo Aira pasa de ser sólo una sombra influyente al principio, a convertirse en un criminal en fuga permanente conforme avanza la trama, constituido como jefe supremo de una organización delictiva que pretende destruir la Argentina. ¿Cómo? Dinamitando el “relato nacional” (oportuna alusión a un debate actual) por saturación de novelas que llevan su firma. Lo que hará posible tal cantidad de publicaciones en simultáneo es esa máquina narrativa creada por él, que produce novelas en serie a una velocidad superior a la capacidad de lectura, operada bajo tierra por un ejército de negros escribas. Como una metáfora del Aira real, las investigaciones de Dante siempre lo llevan a lugares de los que éste acaba de irse. El contacto más cercano que llega a tener con el autor ocurre en la escena donde sólo se oye una voz distorsionada en el portero eléctrico de una casa del bajo Flores.

En su diálogo con la escritura de Aira bajo la forma de la sátira-homenaje, en ese despliegue delirante, Idez nunca abandona la dimensión humana del protagonista (una marca del estilo aireano), lo que sostiene y hace avanzar la historia. Como parte de su operación narrativa ejercita un mecanismo del relato donde todas las piezas funcionan de un modo efectivo, coherente, donde la voz de cada personaje se impone alternadamente como elemento de cohesión de la trama. En cuanto a lo formal, Idez se maneja con la expresividad de las imágenes, a la manera de un cineasta. Hay descripciones muy hermosas, de una imaginación compleja, poética, precisa, que sitúan muy bien al lector en el clima de cada escena. Idez es un artista visual. “El escritor como artista visual” es un concepto introducido por Luciano Lutereau y Esteban Dipaola en referencia, justamente, a César Aira, en el prólogo de Karaoke, la primer antología de autores de Pánico el Pánico, de la que Ariel también forma parte. Allí, entre otras cosas, se postula la idea del karaoke como forma posible de la literatura post-noventas, esa década que ya dura veinte años, donde ya no importa el sentido, o el contenido, sino las variaciones, los cambios del contexto en la reinterpretación de una obra o autor conocido por todos. Combinar las dos ideas, la de la sátira-homenaje y la del karaoke, da como resultado lo dicho por Juan Terranova: que Idez es a Aira lo que el Luis Almirante Brown de Capusotto es a Spinetta.

La última de César Aira es una novela didáctica, de ideas, con aires de ensayo sobre literatura argentina. Una novela necesaria, que no podría haber llegado en mejor momento. Llega para despabilarnos y ajustar las coordenadas para saber por dónde pasa lo que está pasando. Si Aira desafiaba a la crítica (más a algún que otro lector desprevenido), con este novelón, con este puntinazo fuerte al medio Idez desafía al resto de los escritores de su generación. Si a partir de la fascinación con Aira uno podía pensar, en relación a la propia escritura, que cualquier dislate era posible como forma de disimular la falta de otros recursos, o lograr un efecto llamativo, con Idez ahora la vara queda un poco más alta. Lo cual es muy saludable. No queda otra que ponerse a escribir, y a escribir realmente bien.

1. ¿Existe el misterio Aira? ¿Podemos decir que existió? Acaba de aparecer editada por Pánico El Pánico, en su colección Potlach, a la que hay que estar muy atento, La última de César Aira de Ariel Idez. Desde luego, se trata de una novela. Y ya desde su título propone una serie de reflejos y sutiles laberintos bien tramados. ¿Qué es La última de César Aira? Plagio no, homenaje quizás, pero en el campo enemigo. Desde el título, insisto, hay algo de escalador desdeñoso que sube el pico más alto y clava la bandera sin accidentes, algo del tamborilero que atraviesa la batalla haciendo música. Y se puede decir que lo de Idez es, antes que cualquier cosa, una novela entretenida e inteligente. Y ahora bien, aclarado este punto, avancemos hacia el cristalino barro de los espejismos que propone.

1. ¿Existe el misterio Aira? ¿Podemos decir que existió? Acaba de aparecer editada por Pánico El Pánico, en su colección Potlach, a la que hay que estar muy atento, La última de César Aira de Ariel Idez. Desde luego, se trata de una novela. Y ya desde su título propone una serie de reflejos y sutiles laberintos bien tramados. ¿Qué es La última de César Aira? Plagio no, homenaje quizás, pero en el campo enemigo. Desde el título, insisto, hay algo de escalador desdeñoso que sube el pico más alto y clava la bandera sin accidentes, algo del tamborilero que atraviesa la batalla haciendo música. Y se puede decir que lo de Idez es, antes que cualquier cosa, una novela entretenida e inteligente. Y ahora bien, aclarado este punto, avancemos hacia el cristalino barro de los espejismos que propone.