Desde Schwob hasta Wilcock, pasando por Borges y Reyes, el arte de contar vidas imaginarias o reales ha sido uno de los arcones más ricos para la literatura de testimonio, una tradición que perdura y se reinventa. Opinan Chitarroni, Strafacce, Idez y Ríos, entre otros.

por Gonzalo León en Suplemento Cultural del diario Perfil │ 2016

Si bien se han escrito biografías desde la Antigüedad, teniendo como emblemas a los griegos Plutarco y Diógenes Laercio, recién la palabra se registró por primera vez en un diccionario en el siglo XVIII. A fines del siglo anterior, el inglés John Aubrey escribió Vidas breves, un texto importante dentro de la tradición biográfica, ya que, como plantea el escritor español Cristian Crusat (1983) en Vidas de vidas: una historia no académica de la biografía, a diferencia de las biografías de los griegos, las breves vidas de Francis Bacon, René Descartes, Thomas Hobbes, John Milton y William Shakespeare, entre muchos otras, carecían de un esquema definido y de un propósito formativo, ya que omitían “cualquier referencia al pensamiento o a la obra del biografiado”. Estas vidas consistían en una acumulación de hechos disparatados y contingentes. Por ejemplo, del filósofo Thomas Hobbes se decía: “Además de su caminata diaria, jugaba tenis dos o tres veces al año (más o menos a los 75 años lo hacía); y luego se acostaba para que le dieran un masaje”.

Según Crusat, Aubrey abrió una senda que hizo cambiar la biografía, que se tradujo en un auge del género entre fines del siglo XVIII y finales del siglo XIX, distanciándose de la Historia y acercándose a un modo de hacer arte. Un siglo después de Aubrey apareció una biografía escrita por el escocés James Boswell que unió la biografía ética y la anecdótica y que trataba sobre el escritor y crítico inglés Samuel Johnson. En el prólogo de la edición de Acantilado de Vida, de Samuel Johnson, y que tan bien tradujo Miguel Martínez-Lage, Frank Brady explica que el siglo XVIII “tenía en mucha mayor estima la literatura real que la de ficción”, pero agrega un dato interesante: “Toda biografía seria antes de Boswell era ética; su modelo propuesto eran las Vidas de Plutarco, y su propósito no era otro que instruir y juzgar”. En el otro lado estaba la biografía anecdótica, que se remontaba a Jenofonte. Como bien escribió el propio Johnson, notable autor de biografías, como su célebre Vidas de poetas, “la tarea del biógrafo consiste a menudo en pasar de puntillas por encima de los actos e incidentes que dan lugar a una grandeza vulgar”; en particular la tarea de Boswell, según Borges, consistió en “mostrar manías, rasgos absurdos y hasta desagradables” y “al mismo tiempo, persuadirnos de que era un gran hombre, admirable y querible”, sin perder de vista además de que estábamos ante un objeto literario. La biografía como género literario, no como periodismo.

El auge de las biografías estuvo precedido, según Crusat, por “la emergencia de subgéneros tales como la novela negra, el relato exótico, el diario íntimo o, en especial, la revolucionaria plantilla autobiográfica que supuso la publicación de las Confessions (1770), de Jean-Jacques Rousseau”, eso sin incluir los libros de viajes y las novelas epistolares. Después de la de Johnson hubo otra biografía muy importante: la de Goethe, que escribió Johann Peter Eckermann y que Crusat no consigna en su ensayo. “Allá –dijo Borges a través de Bioy para referirse a Alemania–, Eckermann es sinónimo de Boswell. Para Nietzsche era el mejor libro de la literatura alemana. Bueno, quizá la literatura alemana sea tan abstracta, que éste sea el libro más concreto, en que se ve a dos hombres conversando: un encanto irresistible”. A Borges no le gustaba Conversaciones con Goethe, que en la edición de Acantilado fue traducida espléndidamente por Rosa Sala Rose, por considerarla una conversación entre dos tipos aburridos. En el Borges, de Bioy, hay mucha referencia al género de la biografía: al parecer, en la Argentina de Borges leer las casi dos mil páginas del Johnson era un desafío en el que muchos habían fracasado. Se puede decir que el Borges es una biografía de biografías; sin embargo, pese a su admiración por Boswell, la de Bioy terminó teniendo más el sello de Eckermann.

La tesis de Crusat es que Vidas imaginarias, de Marcel Schwob, publicado en 1896, es un texto que opera como un eje entre las biografías que se venían haciendo durante todo el siglo XIX, “hasta más o menos el comienzo de la época victoriana, un momento de declive de la biografía”, y los textos biográficos que trabajarán con la ficción y que vendrán durante el siglo XX, como los de Alfonso Reyes, Borges, J.R. Wilcock, Roberto Bolaño, donde puede observarse una importante presencia argentina. La biografía cambia con Schwob porque el mundo se vuelve más conservador tanto editorialmente como en las costumbres: el carácter de la sociedad de Gran Bretaña se hace “adusto y respetable”, y las biografías de gran cantidad de páginas no eran quizá el camino más adecuado, porque la industria editorial estaba pasando por una crisis y era en los suplementos y revistas literarios donde los escritores se refugiaban. De este modo, tuvieron que adecuarse a un espacio menor, “favoreciendo el desarrollo de formas modernas de escritura, como el cuento de tradición maupassantiana”.

Desde España, Cristian Crusat se interroga cuál es la forma exacta de una vida y su respuesta es que son múltiples, pero la que le interesa es la “vida imaginaria”, “pues incide en los acontecimientos internos, oníricos e imaginarios de nuestra existencia, los cuales la enriquecen de forma extraordinaria, volviéndola única. Nuestra vida es sólo una de las vidas posibles que podríamos tener; lo que dejamos de hacer nos pertenece y constituye tanto como lo que hacemos efectivamente”. En este sentido, un buen cuento podría ser una buena biografía de un personaje, “reducida a sus elementos y episodios esenciales o definitorios”. Lo interesante es que la tradición schwobiana está muy presente en Hispanoamérica, primero a través de la reelaboración que hizo Borges con Historia universal de la infamia y después en una tradición que han cultivado, entre otros, Alfonso Reyes con Retratos reales e imaginarios, Falsificaciones, de Marco Denevi, J.R. Wilcock con La sinagoga de los iconoclastas, Roberto Bolaño con Literatura nazi en América, Luis Chitarroni con Siluetas. Pero la tradición biográfica no se detiene, continúa con Elogio de la pérdida y otras presentaciones, de Ariel Idez, que en unos meses publicará Interzona. Es decir: hay una tradición biográfica argentina importante de las “vidas imaginarias”. Por eso, Crusat afirma que “Schwob era francés de nacimiento, pero literariamente se naturalizó argentino hace mucho tiempo”. De hecho, Vidas imaginarias fue editado en Argentina en 1944 y desde ese momento no han parado las reediciones en distintos sellos, el último de ellos fue Godot el año pasado.

Pero también hay una tradición biográfica argentina propiamente tal, que sigue el modelo anglosajón. Es el caso de Ricardo Strafacce, autor de la voluminosa y exhaustiva biografía de Osvaldo Lamborghini, publicada en 2008 por Mansalva. Junto a Strafacce y su Lamborghini pueden nombrarse a Sylvia Saítta y El escritor en el bosque de ladrillos. Una biografía de Roberto Arlt y a Eduardo Jozami y Rodolfo Walsh. La palabra y la acción. El resto de las biografías que hay sobre Cortázar o Macedonio Fernández, a juicio de este escritor, son “payasadas”. Cuenta que, pese a haber leído algunas biografías, como la de Richard Ellman sobre James Joyce o las Vidas ajenas, de León Edel, “aprendí a escribir el libro mientras escribía”. Quizá una de las pocas reglas que siguió fue hacer una biografía lo más completa que se pudiera, “respetando con escrupulosidad la cronología y además tratar que mi admiración por esa escritura [la de Lamborghini] no me llevara a charlatanear de más”.

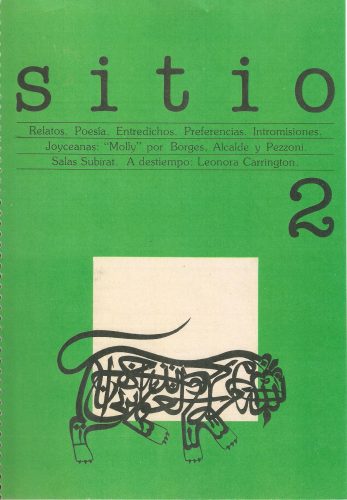

A diferencia de Strafacce, Luis Chitarroni, escritor y editor de La Bestia Equilátera, es un omnívoro lector de biografías: “La de Painter de Proust, pero también la de Carter; la de Victoria Glendinning de Trollope; la de Ellman de Joyce; la de Wittgenstein de Ray Monk”. Y eso pese a que muchas veces no da con biografías de los sujetos de los que querría saberlo todo: “Chateaubriand, por ejemplo, si bien Painter escribió sobre él… nunca pude conseguirla”. Pero sin dudas su libro biográfico favorito es el Milton de Pattison para los English Men of Letters. En la Argentina concuerda con Strafacce en que hay pocas biografías de escritores: la gran mayoría son “monografías”, sin embargo para él “Borges incursiona en el género de esa manera rara, que poco tiene que ver con las biografías infames, en su Evaristo Carriego, tan remolón e indestructible. Y, claro, ahora está el fabuloso Lamborghini de Strafacce. Y, pronto, el Salas Subirat de Lucas Petersen”.

En relación con la tradición de “vidas imaginarias” hay, según Chitarroni, “ya muchos libros”, quizá por eso le interesa más el Borges, de Bioy, no sólo como biografía, sino como “un monstruo angélico”, que se alinea cartográficamente con el Bomarzo, una de las mejores, sino la mejor novela de Manuel Mujica Lainez, que trata de un noble italiano del Renacimiento. Es tanto lo que le cautiva el Borges que está terminando un ensayo literario sobre él, “para los que no aceptan que los amigos hablen mal de los amigos, para los que niegan esa propiedad de comidilla”. Para Chitarroni, tanto la línea de la biografía exhaustiva y documentada como la de “vidas imaginarias” pueden emparentarse con la tradición biográfica italiana: Alberto Savinio (hermano de Giorgio de Chirico), Eugenio Baroncelli (del que la editorial española Periférica acaba de publicar Doscientas sesenta y siete vidas en dos o tres gestos) y Fleur Jaggy, traductora de Marcel Schwob y quien, pese a ser suiza, “podemos incorporar a la literatura italiana, ¿no?”.

Ariel Idez es otro escritor que ha incursionado en este género. Hace dos años publicó La última de César Aira y en pocos meses publicará Elogio de la pérdida y otras presentaciones, que se inscribe en la tradición bibliográfica empezada por Alfonso Reyes en Retratos reales e imaginarios, en la que, como dice Cristian Crusat, “predomina el análisis de la obra sobre el aspecto biográfico del autor”; de hecho, el libro de Idez consiste en presentaciones de libros inexistentes, sin embargo el autor asegura no haber leído el libro de Reyes: “A Schwob llegué como todos, a través de Borges, que lo convierte muy borgeanamente en su precursor. Para mí, Schwob funda un género que yo llamaría como a su libro, el de las ‘vidas imaginarias’”. Esa es una tradición que tiene muy clara, pero la biografía como tal, para él, es otro género y por tanto otra tradición: “Hay que ser muy despistado para leer los libros de ‘vidas imaginarias’ como reales, porque son deliberadamente exagerados (y no pocas veces fantásticos), pero por ahí su verosimilitud derive del pacto de lectura de la biografía”. Este género le parece, tal como a Strafacce y a Chitarroni, muy poco visitado en la literatura argentina, pero en medio de la escasez de las biografías no puede dejar de mencionar Sobre Sánchez, de Osvaldo Baigorria, que es algo que va más allá de una simple biografía, ya que “cruza y hace dialogar diferentes géneros, como la autobiografía, el ensayo y entre ellos la biografía”.

El hecho de que en mayo en Chile se realicen las jornadas “Vidas ajenas: perfiles, retratos y biografías latinoamericanas” demuestra el auge del género biográfico. Lorena Amaro, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y una de las organizadoras de las jornadas, dice que en el ensayo El arte de la biografía, Virginia Woolf vaticinaba que la biografía en el futuro aumentaría sus perspectivas “colgando espejos en rincones extraños”. Y lo decía cuando ya se habían escrito varias obras que revolucionaron el género, partiendo de Schwob y siguiendo con Reyes y Borges. Amaro cree que la tradición tanto de las “vidas imaginarias” como de la biográfica propiamente tal aunque en pequeño formato se han asentado en el continente, pero especialmente en Argentina, gracias a textos como El affaire Skeffington, de María Moreno, Librería argentina, de Héctor Libertella, Mis escritores muertos, de Daniel Guebel, a los que se podrían agregar Vidas epifánicas, de Gustavo Alvarez Núñez, Vidas breves, de Fabián Soberón, y la novela de Idez. De este modo, “la biografía comienza a dejar de ser un género ancilar, menor, despreciado por la literatura, o dúctil y servil a los propósitos de los historiadores. Y la crítica también comienza a colgar espejos en los rincones ignorados de la casa”.

Los presidentes también las leen

No es raro que mandatarios y políticos en general sean lectores de biografías, tal vez porque a diferencia de la Antigüedad, donde estaban vinculadas a la historia, como las vidas de conquistadores y sabios, hoy pese a estar vinculadas a la coyuntura los resabios quedan, y muchos políticos-lectores quieren verse parte de la Historia.

En plena campaña, Mauricio Macri, a quien Beatriz Sarlo este año catalogó en una columna en este mismo diario como “lector de biografías”, dijo que le había gustado mucho La sonrisa de Mandela, una compacta pero rotunda biografía del inglés John Carlin sobre el emblemático líder de la izquierda sudafricana y víctima del Apartheid, Nelson Mandela, que estuvo muchos años en prisión. En esa época nadie se imaginaba que llegaría a dirigir los destinos de su país, pero cuando llegó, como cuenta Carlin, “no ignoraba que su talento se dirigía menos al gobierno del día a día y más a la consolidación simbólica de la recién hallada unidad de su país”. Es inevitable recordar aquí la pregonada unidad de todos los argentinos, uno de los tres ejes del actual gobierno.

Pero hay más casos. Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos, era un lector de las Meditaciones de Marco Aurelio, Juan Domingo Perón prefería textos más clásicos, como las Vidas, de Plutarco. Y la ex presidenta Cristina Fernández, motivada por esta fiebre de biografías, le regaló hace dos años a la mandataria chilena, Michelle Bachelet, Fuerza propia. La Cámpora por dentro, de Sandra Russo, una especie de biografía de la agrupación kirchnerista.