por Matías Pailos en Solo Tempestad │ 2016

La presentación (pública y oral) de un libro es un monstruo de varias cabezas, un Frankenstein discursivo: un poco performance, un poco reseña, dos pocos panfleto, una pizca de ensayo. Anécdotas con el autor: a gusto. Esa naturaleza híbrida favorece a quienes, como en las artes marciales mixtas, manejan más de una técnica de combate. El presentador debe ser capaz de entretener al público, pero sin dejar de vender el libro; debe promocionar el producto, pero sin espoilear su contenido; debe abstenerse de escupirle el asado al lector, pero a la vez debe darle una idea cabal del engendro que mora al final del laberinto. Finalmente, por si fuera poco, debe dar cuenta del libro sin renunciar a la originalidad interpretativa.

Sí, todo muy difícil.

Los múltiples fines a los que una presentación debe atender, entonces, parecen exigir el dominio de un lenguaje rico en más de una moneda. Eso favorece el empleo de un léxico plagado de giros coloquiales, aún más orientado a la respuesta del público que, pongamos, una reseña. Pero como el público de las presentaciones, en la abrumadora mayoría de los casos, son tan roedores de bibliotecas (virtuales o de carne y hueso) como el autor, tampoco es aconsejable limitarse al vocabulario de vestuario. En síntesis: las destrezas técnicas que el oficio requiere parecen calzarle a medida al estilo Idez de rapeado teórico, payada intelectual y chistes lingüísticos (¿no lo son todos?). Un estilo forjado al calor del reverdecer editorial, en su variante independiente, de la segunda mitad del kirchnerato, cuando las presentaciones de libros nuevos (de editoriales novísimas) eran el pan nuestro de cada día, e Idez subía más de una vez al mes a la tarima (al menos simbólica) de lugares como el viejo Matienzo, casa Brandon o el bar Varela Varelita, a dar cuenta de novelas, libros de cuentos, de poesía, ensayos y hasta alguna que otra obra de teatro, a tratar de encandilar a potenciales lectores con las luces presuntas del libro que la ocasión pintara calvamente entre manos.

“Elogio de la pérdida”, el nuevo libro de Idez, tiene su origen ahí. Cuando, como el presentador y narrador y protagonista de todos los relatos y entradas y presentaciones del libro, intentaba escribir una obra propia, pero solo le salían las presentaciones de libros ajenos a las que se había comprometido.

Como toda obra que valga la pena, el libro es muchas cosas. Entre otras, una colección de libros y autores imaginarios. Algunos, incluso más interesantes que sus obras. En particular, José María Velazco, el poeta paracaidista (tanto en la vida como en la literatura), un nadador de nubes, suerte de Viel Temperley de las alturas, y Martino Quintana, el megaempresario para el que el dinero, las personas y el poder no son un problema. Pero antes que eso, el libro de Idez es un compendio de libros inventados que, estimo, al autor le gustaría leer. O, al menos (porque a veces la vanguardia gusta más como pastillas glosarias que como banquetes eternos), que le gustaría que existieran. “Poemas argentinos”, el primer cuento –al menos si así etiquetamos la ficción de corta extensión-, muestra un nuevo libro de poesía argentina de los noventa, solo que escrita por un profesor universitario chino de estos tiempos que trabaja en un súper (chino) del Bajo Belgrano, adonde llega expulsado por el régimen maoísta, post-maoista o cual fuere que sea la relación que el actual sistema gubernamental chino mantenga con el mantra devenido líder político del siglo XX, Mao Tse-Tung. “Poemas argentinos” es también la primera oportunidad para que Idez, narrador, ensayista y periodista cultural, se foguee (al refugio de un libro de ficción) en una pasión secreta: la poesía.

“Los argentinos / hacen fila / en la calle /a la puerta / de los bancos / la parada de los buses / al pie de las instituciones / públicas / las plazas los negocios / las universidades”.

Los de Leslie Ho, el autor postulado de “Poemas argentinos”, no son los únicos versos que habitan “Elogio de la pérdida”. Idez agrega otros en “Caída libre”, del ya mencionado Mayor Velazco, y otros más que aparecen en “Taller literario” (sobre el que volveré). El cuento arranca con una pregunta: “¿Cómo reconocer a un poeta?”. Idez apunta a su autor ficticio de otras latitudes, pero la pregunta termina señalándolo. El agregado de la traducción en chino (en alguna de sus variedades) de los poemas de Leslie Ho es la frutilla del postre de la entrada que abre el libro. “Elogio de la pérdida (y otras presentaciones)” (editado -me olvidaba- por Interzona) está plagado de este tipo de aciertos, pequeñas gemas de ingenio de vanguardia, de chistes para entendidos.

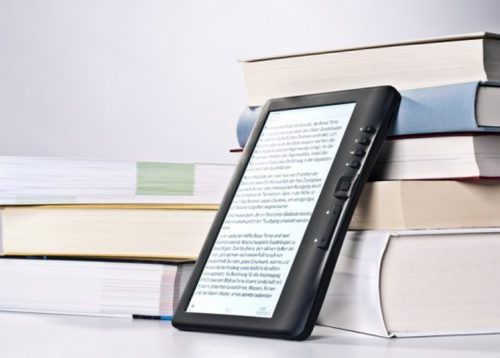

“Ibuk”, “Propiedad horizontal/Acecho”, “Covers”, “Manifiesto Inutilista” y “Taller literario, volumen 22” son los mejores libros imaginarios (y entradas de este blog de papel que es el libro de Idez) presentados por nuestro narrador sin nombre. “Ibuk” es un libro virtual que en algún momento se borra mientras se lo lee (¿qué pasa si volvemos atrás?), como la realidad de los protagonistas de “Ubik”, la novela de Philip Dick. Cada capítulo, de hecho, acuna un dispositivo imposible de activar en forma analógica: una carta en letra manuscrita que sigue los devenires de una escritura dubitativa y errática, “con tachaduras, rodeos y hasta páginas arrancadas incluidas”, o el del capítulo llamado “Tren mesopotámico”, “en el que las palabras aparecen y desaparecen según el ritmo de marcha del “tren del relato”, si se me permite el juego de palabras”. “Propiedad Horizontal/Acecho” son dos libros en uno. En el primero, Idez imagina una serie de relatos “independientes pero sutilmente conectados por la unidad de lugar y por la inminente reunión de consorcio para la que todos operan y conspiran (…), y que ya desde su nombre es un digno tributo a las mejores ficciones de Hebe Uhart”. Idez no se priva de construir su propia tradición, de fijar un patrón de lectura, un horizonte de referencias en el que aspira a ser leído. “Acecho” le da a Idez la oportunidad de bautizar una literatura inexistente con un nuevo chiste. “Luro [el autor del libro presentado] inaugura con este libro un nuevo género que me atrevo a bautizar como Spy-Fi”. La presentación de “Covers” arranca casi con una rendición incondicional: “Está todo inventado”. Acto seguido, Idez inventa nuevos modos de apropiarse de todo lo inventado. Destacan (la idea de) el cover de “La larga risa de todos estos años”, de Fogwill, que consiste en una transcripción literal del cuento, salvo por algunos cambios nada menores: la fecha, el sexo de los personajes, el arte marcial elegido. La presentación cierra con una mención al “cover de ‘Pierre Menard, autor del Quijote”, reproducido sin cambiar ni un punto ni una coma”. Hola, Kodama. Te estamos llamando. En el “Manifiesto Inutilista” se lidia con un subgénero inusual: el manifiesto. Hay muchas formas de hacer literatura, y cualquier discurso que circule va a parar al asador literario de Idez. El libro de ideas despierta en el autor el gusto por las paradojas: “yo me considero un presentador con oficio, con trayectoria (…), en pocas palabras, un ‘experto’. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que justo yo esté presentando el ‘Manifiesto Inutilista’”. Acá hay también una nueva incursión en los discursos del mundo del arte: de artistas, de críticos, de coleccionistas y especialistas, que Idez ya había frecuentado en “Carne”, un cuento de su primer libro. La presentación cierra con una pregunta inquietante, “que este manifiesto nos lanza a la cara: ¿merece este mundo ser salvado?”

Mención aparte, como se dice, merece (como se dice) “Por izquierda”. El autor imaginario del libro en cuestión es un tal Ariel Idez. (¿Se puede ser real e imaginario a la vez?) “Por izquierda” se viste de una fiel emulación de su original, un cuaderno Rivadavia verde escrito íntegramente con la mano izquierda por un Idez diestro. Idez x Idez: “Tomando como referencia la obra de Aarón Medina, podríamos decir que Idez escribió más que un cover: en tanto mixturó a Levrero y Sánchez, produjo un mashup de ambos autores”. Es interesante ver cómo el autor describe su propio estilo. El párrafo apunta al libro presentado, pero se aplica fácilmente al resto de su obra (dos libros de relatos más tradicionales y una novela): “Idez ensaya todos los trucos y retruécanos, empezando por no privarse de ningún chiste en referencia a la tan mentada ‘literatura de izquierda’, siguiendo por ‘pases de manos’ en los que aparece la derecha como ‘invitada especial’, como cuando escribe ‘derecha’ con dicha mano y nosotros podemos apreciar en esta edición la diferencia, produciendo un inquietante vínculo entre significado, significante y materia”. Como el Casas ensayista, Idez es una fuente continua de satoris vestidos de frases ingeniosas.

Un último comentario antes del final. El libro abre con un prólogo –es decir, con una presentación- que contiene, también, una teoría de las presentaciones. De todas ellas. En tanto una reseña funge en parte como presentación de un libro, Idez le marca la cancha a sus reseñistas, dictando el modo en que debe ser leído.

“Elogio de la pérdida y otras presentaciones” es un libro breve, que se engancha en la tradición de vidas (y libros) imaginarios que nace con Marcel Schwob (o Plutarco), y marca mojones de tinta con Borges y el Bolaño de “La literatura nazi en América”. También podemos pensar en las “Vidas breves de idiotas”, de Cavazzoni, e incluso “Las redes invisibles”, de Sebastián Robles, relativamente recién salido del horno, contraparte cyborg y virtual de “Elogio de la pérdida”, analógica y humanista. El libro de Idez está a la altura de sus antecesores, y le da al rulo enrulado una coloración nueva, propia de estos tiempos. Pero también es una contradicción ambulante, porque desafía la afirmación ya citada, el eslogan shakesperiano de su presetador, que afirma que ya está todo inventado. Lo nuevo, en literatura, surge de lugares impensados. No es necesario que la revolución venga del escorzo tecnológico, como la imaginada en “Ibuk”. La realidad es siempre nueva; el mapa discursivo, también. ¿Hace cuánto que se presentan libros? No hace tan poco. La práctica estaba ahí, a la mano, para ser explotada por cualquiera que prestara atención. Pero para ver cartas robadas se necesita un Dupin. Y para escribir sobre ellas, un Poe. En este libro, Idez se viste de autor y personaje, y mata dos pájaros de un tiro.

Título: Elogio de la pérdida y otras presentaciones

Autor: Airel Idez

Editorial: Interzona (2016)

Género: Narrativa