Fragmento en Fundación Tomás Eloy Martínez │ Octubre de 2012

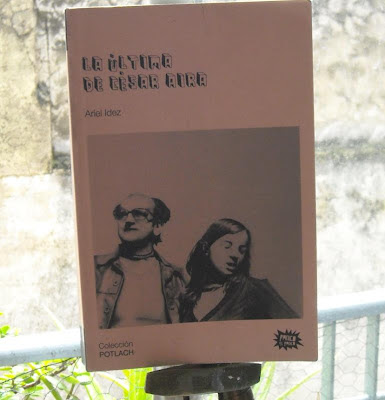

Compartimos un fragmento de La última de César Aira, una novela del escritor argentino Ariel Idez que publicó la editorial Pánico el pánico. El libro forma parte de la colección Potlach, donde se apunta a rescatar la literatura que creció a la sombra de los años noventa.

1

Joaquín llegó dando saltos hasta un extremo del Parque Saavedra donde se encontraba Dante, el Enano más Sexy del Mundo y le sacudió los hombros.

–¡Dante, Dante!

Era tal su excitación que casi lo tira al piso, con perros y todo. Dante apenas pudo conservar el equilibrio y, sin dejar de prestar atención a sus animales, le preguntó qué le pasaba.

–No, no. Esta no te la vas a poder creer.

Eran las 10 de la mañana de un miércoles otoñal. El Parque Saavedra se hallaba desierto a no ser por los colegas de Dante y algunos colegiales que, evadidos de sus obligaciones, se tiraban al pasto para escrutar el lento decurso de las nubes en el cielo. Por las ojeras de su amigo, El Enano dedujo que había pasado la noche en vela. Joaquín apenas podía contenerse.

–¿Te acordás de la editorial que íbamos a fundar con unos amigos?

–Sí.

–Bueno, no terminamos de dar forma al proyecto que nos llama César Aira para ofrecernos una novela inédita suya.

–¿En serio? ¿Aira?

–Sí, Dante, yo tampoco podía creerlo, primero pensé que era una joda, y le seguí la corriente para ver que pasaba. Menos mal, era Aira de veras. Por la voz no lo podía distinguir, porque habla tan bajito y no dice casi nada, cualquiera podía estar imitándolo. Pero me convencí cuando nos envió un mail con el primer capítulo.

–¿Y cómo se llama la novela?

–Todavía no lo sé, pero por lo que nos llegó se nota que es ciento por ciento Aira: a un tipo que camina por la calle una calandria le caga en la cabeza y el tipo empieza a perseguirla por la ciudad, mitad para vengarse y mitad por que tiene una fascinación con esa clase de aves, desde la infancia, cuando un tío lo lleva a…

–Bueno, calmate y dejá que la lea cuando la publiques –lo cortó Dante antes de que le contara el argumento íntegro.

–Sí, claro, pero vos sabés lo que significa ¿No? Inaugurar una editorial con un libro de César Aira. Ya tenemos asegurado el prestigio, las reseñas en los suplementos culturales de los principales diarios, y unos 300 ejemplares ubicados de antemano, que ya amortizan la inversión, más la presentación del libro, los contactos, la distribución…

–Disculpame un segundo –Dante interrumpió al verborrágico Joaquín y se fue a separar una dálmata en celo que estaba a punto de acoplarse a un terrier gigante. Dejar que preñen a uno de sus animales sería fatal para su reputación. A su regreso la charla prosiguió:

–¿Pero no era que al final no daban los costos y la cosa se suspendía?

–Sí, sí, ya estábamos echándonos atrás. Viste como están las cosas. Pero con este espaldarazo mis viejos se comprometieron a poner la plata, porque les confirmamos que los gastos mínimos ya están cubiertos y hasta podemos llegar a ganar algo de dinero. Es Aira, ¿Me entendés? Aira, no vos ni yo ni cualquier boludito con pretensiones, es Ce-Sar-Ai-Ra.

–Bueno, bueno, relajate un poco, andá a dormir y a la tarde charlamos.

–Nooo, ni en pedo. Ya hay que ponerse a pensar en el tipo de papel, la tipografía, el diseño de portada. Todavía no tenemos ni el logo de la editorial, es una vergüenza. Me vine hasta acá para contarte la primicia, ahora me encierro a trabajar en casa. Chau, nos vemos.

Joaquín se fue corriendo y dando saltos, tal como había llegado. Dante lo siguió con la mirada hasta que se internó en la calle Superí y desapareció de su vista. Después salió a reagrupar a sus cánidos que en el transcurso de la conversación se habían dispersado y mezclado con los perros de otros cuidadores. Dante juzgaba su oficio de paseaperros como perfecto. Y hablaba con conocimiento de causa. Había incursionado en numerosas ocupaciones. Para ponerlo en claro: la pasión de Dante era la literatura. Y como suele ocurrir en esos casos, no quería trabajar, o quería trabajar lo menos posible como para sustentar sus gastos y vivir sin apremios ni urgencias mientras daba forma a “su obra”. Primero había intentado transitar el camino pequeño-burgués, inscribiéndose en la carrera de letras y tomando un puesto de vendedor en una cadena de librerías. Pero la crítica literaria no le interesaba demasiado y en cuanto a la librería descubrió que allí lo explotaban tan saludablemente como en cualquier otro trabajo haciéndole rendir sus ocho horas diarias hasta la última gota. Para peor, sus conocimientos literarios no le proporcionaban una ventaja apreciable, ya que el noventa por ciento de los potenciales clientes iban en busca de libros de autoayuda, marketing o programación de computadoras. Después llegó la alternativa marginal: no hay que olvidar que Dante era el Enano Más Sexy del Mundo. Y decidió hacer uso de sus encantos naturales. Noche, alcohol, drogas y mujeres maduras con las tetas recién hechas y la cara de moda (mucho colágeno en los labios, los pómulos salientes y redondos, la mandíbula marcada con tirante delgadez). Sus “clientas” lo invitaban a viajar por el mundo, recibía regalos lujosos y vestía como un dandy. Pero entre tanta noche, alcohol, drogas y sexo pago, apenas le quedaban ganas de escribir. El reviente no era lo suyo (sentía aversión por Bukowski) y no poseía la entereza física como para reponerse y dedicar unas pocas horas de sobriedad a un gran relato, como Malcolm Lowry y otros tantos escritores alcohólicos. Lo intentó, a pesar de todo, con un volumen que llevaba el nombre provisorio de “Memorias de un Enano Gigoló”, pero cuando encontraba algún escaso momento de paz, siempre era sorprendido por su clienta de turno “Ah, también escribís, que enano divino” y le hinchaban las pelotas a más no poder “A, ver, a ver que escribe mi enano lindo”. Le terminaban arrancando el manuscrito de las manos y se detenían a cada línea a preguntar que quería decir tal o cual cosa, hasta que indefectiblemente llegaban a la parte donde Dante las describía y entonces era el fin de la relación profesional. Hasta que un buen día se sinceró: no podía seguir así. Era una triste paradoja: él era un marginal para la vida pero un pequeño burgués para la literatura. Estaba deprimido. Finalmente tomó la arriesgada decisión de abandonar su “trabajo” sin tener conciencia cierta de cómo se ganaría la vida de allí en más. El oficio de gigoló pagaba bien y con sus ahorros Dante pudo comprarse una casa en el barrio de Saavedra, sobre la calle García del Río. Pronto descubrió que su casa estaba tan solo a dos cuadras del Parque Saavedra, ventaja de la que decidió sacar provecho, trasladándose a leer allí todas las mañanas, bien temprano. Hasta aquí todo bien, pero tenía ahorros para dos meses. O encontraba un trabajo rápido o se moriría de hambre.

————————————————————————————————————-

*Ariel Idez nació en Buenos Aires en 1977. Es licenciado en Ciencias de la comunicación (UBA). Ha escrito, entre otro, sobre Roberto Bolaño, Osvaldo Lamborghini, Néstor Sanchéz, Ricardo Colautti y Nestor Perlongher en Radar y el suplemento cultural del diario Perfil. Autor de Literal. La vanguardia intrigante (Prometeo, 2010), No vas a ser astronauta (Pánico el pánico) y La última de César Aira (Pánico el pánico, 2011)

Y después se pasa cuando el Taiwanes Justicialista le cuenta a Dante, demostrando sus conocimientos de filosofía política y modismos argentinos:

Y después se pasa cuando el Taiwanes Justicialista le cuenta a Dante, demostrando sus conocimientos de filosofía política y modismos argentinos: