Para Diego Gerzovich y Daniel Mundo

La palabra Mita fue uno de los más grandes misterios lingüísticos de mi infancia. La vi previsiblemente por primera vez en 1985, grabada en el pecho de los jugadores del Club Atlético Independiente y allí estuvo alojada durante más de siete años. Revelar paulatinamente ese misterio es el propósito de estas líneas.

En su primera generación, la pasión futbolística de mi familia fue un matriarcado. El fanatismo por un cuadro y un color, como el judaísmo, fueron trasmitidos por el vientre materno de mi abuela, Cecilia y mi tía abuela, Aída. Mi abuelo Isaac tenía la mala costumbre de simpatizar con el Racing Club y mi tío abuelo, Jorge, de ser hincha de Boca. Decía Kafka que la patria es la infancia y la patria de Cecilia y Aída fue el suburbio fabril de Valentín Alsina. Ahí se hicieron simpatizantes del Club Atlético Independiente y le enseñaron a sus hijos que en la gama cromática de los cuadros de fútbol no había otro color que el rojo de Avellaneda.

En 1450 Johannes Gutemberg, un artesano de Maguncia, inventó la imprenta de tipos móviles. La tecnología de impresión por entintado ya había sido ideada por los chinos y llegó a Europa a través de las imprentas de medio oriente, conocidas como xilográficas, ya que se debía “tallar” cada página, tal como su nombre lo indica (xylon en griego es madera y grafé, inscripción). El medioevo era una época inversa a la nuestra, en la que los occidentales perfeccionaban los inventos de oriente. La imprenta de Gutemberg desató la fiebre de la industria del libro (y de la industria secas) aunque su inventor terminó en bancarrota. Casi cinco siglos después, en 1938, el norteamericano Chester Carlson sacó la primera fotocopia por medio de un sistema llamado xerografía, derivada del griego xeros (seco) y graphos (escritura) en honor a la técnica que utilizan estas novedosas máquinas de impresión en seco y desató el infierno de las oficinas, multiplicó los laberintos burocráticos y garantizó la supervivencia del troskismo refugiado en las salas de apuntes universitarios. ¿Qué tiene que ver esto con Mita? Mucho, como ya veremos.

Jorge Idez, mi padre, nació en Caseros en 1950. Su madre, Cecilia, como ya sabemos, lo hizo hincha de Independiente. Cuatro años después, en Zárate, nacía Ricardo Enrique Bochini, el máximo ídolo en la historia del club. Hay un momento en la vida en el que comprendemos que no seremos futbolistas, pero hay otro, además, en el que comprendemos qué futbolista no seremos. No ser un abstracto futbolista es acaso menos doloroso que no ser Maradona, no ser Messi, no ser El Bocha. El oro de estos ídolos está hecho del plomo fundido de nuestras frustraciones, de la lata de nuestra resignación; por eso les pedimos tanto: su triunfo es nuestra revancha, su derrota, nuestra derrota duplicada. Pero el Bocha no perdió, más bien al contrario, ganó todos los títulos posibles en el mismo club en el que debutó y se retiró: modelo perfecto, único, inimitable.

Los grandes jugadores, como los grandes escritores, se apropian de tal forma de algo que hacemos todos (hablar, escribir, jugar al fútbol) que devienen adjetivos. Un pase “bochinesco” es aquel que rompe las líneas de una defensa filtrando la pelota por un espacio que nadie vio y que deja al delantero mano a mano con el arquero para que facture el gol. En la hidalguía del Bocha era más noble gestar el gol que ejecutarlo. El Bochini que yo vi, el crepuscular de sus últimos años de actividad, había pulido esta destreza hasta el extremo de un arte. Bochini parecía una estrella de la slapstick comedy, más Buster Keaton que Chaplin (con quien los previsibles cronistas deportivos lo comparaban), asediado por feroces zagueros, algo distraído del juego, casi etéreo, de pronto soltaba ese pase imposible entre líneas que cambiaba el destino del partido. En las tribunas, tan afectas a la arenga violenta, racista y sexual, se cantaba: “Solo le pido a Dios/ que Bochini juegue para siempre / siempre para Independiente / para toda la alegría de la gente”. El Bocha era un Buda pagano que salía a la cancha para brindar la armonía eterna de un nirvana sonriente. Ese Bocha que yo conocí, que evoco o que me invento en la memoria viene, siempre, con la palabra Mita en el pecho.

En 1948 la familia Mita de Osaka fundó su propia compañía y, como suele suceder en las empresas japonesas, utilizó su propio apellido como marca. Japón es un país que se revitaliza con las catástrofes, de modo que, en 1948, tras perder la Segunda Guerra Mundial y sufrir dos bombas atómicas, estaba en plena reconstrucción de su economía. Si el código del Bushido no había podido triunfar en el frente comercial, ahora habría revancha en las arenas de la producción industrial. El modelo japonés consistió en tomar los bienes de consumo occidentales para hacerlos mejores y más baratos. A Mita Industrial Co. le tocó en suerte el invento de Carlson: harían fotocopiadoras. Desconozco la trama que llevó a la firma de Osaka a estamparse en la pechera de un equipo del conurbano bonaerense, pero puedo conjeturarla. El deporte más popular en Japón es por lejos el béisbol, pero a mediados de los ochenta se promovía el interés en el fútbol y las principales firmas niponas intentaban vincularse al juego del balonpié. La automotriz Toyota auspiciaba la “Copa Intercontinental” que enfrentaba al campeón europeo con el sudamericano en el país del sol naciente y le regalaba un vehículo al goleador del partido. En 1984 Independiente, liderado por el sempiterno Bochini, ganó la Copa Libertadores y disputó ese partido contra el Liverpool inglés. De esa brumosa madrugada solo tengo el recuerdo de mi viejo gritando: “vamos que no es offside vamos que no es offside” mientras “Mandinga” Percudani avanzaba hacia el arco rival.

Es muy probable que Yoshihiro Mita, el presidente de la compañía, haya visto ese partido e incluso decidido en ese momento que quería que su marca auspiciara a esos equipos de proyección internacional. Al año siguiente el club de Avellaneda estrenaba su mítica casaca. Así se concretaba la paradoja: un equipo inimitable era promocionado por una máquina de hacer copias. En el caso del Liverpool las negociaciones no prosperaron y Yoshihiro tuvo que conformarse con otro equipo de la Premier League: el Aston Villa. Una curiosidad: en esas camisetas se aclaraba qué cosa hacía Mita: “Copiers” mientras que en la pechera roja el misterio se imponía con un “Mita” a secas.

¿Qué cosa era “Mita”? Tardé mucho en averiguarlo y creo que en el fondo no quería saberlo. Me gustaba su misterio, su existencia de puro significante vacío, su parentesco con la palabra “Mito”. Un día la curiosidad pudo más y recurrí a la fuente de mi conocimiento: se lo pregunté a mi viejo. Su habitual erudición pareció vacilar: “Creo que son fotocopiadoras”, dijo sin mucha seguridad. ¿Importaba acaso? Independiente, conducido por un Bochini señero y patriarcal (en el buen sentido) se encaminaba a la obtención del campeonato 88’/89’. Fuimos a la cancha con mi papá y mis primos a ver la consagración. Independiente derrotó a Deportivo Armenio con un zapatazo al ángulo de un blondo volante con nombre de poeta: Rubén Darío Insúa. Los jugadores dieron la vuelta olímpica con el Bocha en andas, el sol declinante de la tarde le iluminaba el pecho y en ese pecho, una palabra: Mita.

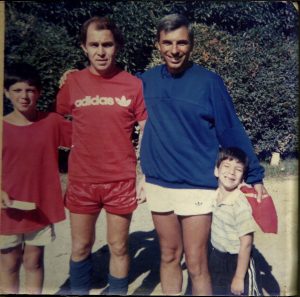

Ese verano conocí a Bochini. Vacacionábamos en Mar del Plata. En mi recuerdo todo sucedió de repente. Era temprano, estábamos desayunando. Mi papá leía el Clarín y de pronto dio con el dato: Independiente hacía su pretemporada estival en el complejo marplatense RCT. Golpeó la mesa con el diario, se puso de pie.

_Hoy vamos a ver al Bocha.

La decisión estaba tomada; no había tiempo para preparativos. A falta de camiseta (que no teníamos) mi mamá me dio una remera roja. Mi hermano, menos afortunado, llevó una chomba rayada. Mi viejo no reparó en su indumentaria: vestía un short de tenis y un buzo azul Francia, más acorde para encontrarse con un tenista galo que con un ídolo del fútbol argentino.

Papá sacó arando su Volkswagen mil quinientos (rojo): debíamos llegar antes de que empezara la práctica. Pero no tuvimos suerte: cuando arribamos al complejo deportivo el primer equipo ya precalentaba en una de las canchas auxiliares. Nos salvó la pereza del ídolo, que según nos indicó un utilero, aún se demoraba en el vestuario; Bochini entraba más tarde al entrenamiento y era lógico: ya lo sabía todo, no necesitaba practicar.

Tomados de la mano de mi viejo ingresamos con mi hermano al cambiador. Sentado sobre un tablón de madera estaba El Bocha, acomodándose unas vendas flojas. Me acuerdo que le miré los pies, esos pies que le habían dado tanta alegría a tanta gente y me impresionaron por lo chicos que eran: dos minúsculas reliquias. De una ventana se filtraba una luz oblicua que le iluminaba la cabeza ya casi sin pelo. Bochini no había advertido nuestra presencia. “Bocha”, dijo mi viejo, noté que le costaba articular las palabras. Bochini alzó la vista y nos miró. Entonces sucedió algo increíble:

_Bocha -repitió mi papá -yo no beso a ningún hombre, pero a vos te quiero dar un beso.

Y acto seguido lo abrazó y lo besó.

Anonadado, el Bocha se dejó abrazar y besar. Después salimos del vestuario y nos sacamos una foto. Somos cuatro en esa foto: Bochini, mi papá, mi hermano y yo, como las cuatro letras de la palabra Mita, que es la gran ausente de esa imagen (la remera de entrenamiento del Bocha dice “Adidas”). Sin embargo, esa es la primera palabra en la que pienso cada vez que veo esa foto.

Bochini se retiró ese año, Independiente nunca volvió a ganar la Copa Libertadores, Mita se declaró en bancarrota en 1998.

Nunca vi una de sus fotocopiadoras.